Crew8 News | Analisis Ekonomi-Politik

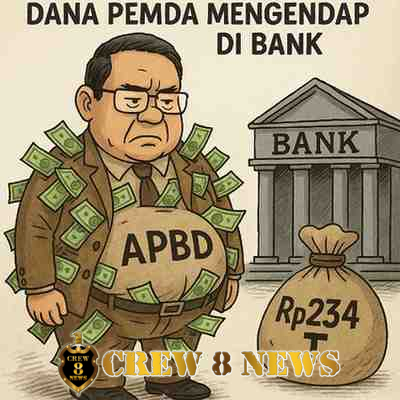

Fenomena mengendapnya Rp234 triliun dana pemerintah daerah (Pemda) di rekening perbankan per Oktober 2025 bukan sekadar persoalan teknis serapan anggaran. Ia adalah simptom politik-fiskal yang mencerminkan lemahnya kapasitas manajemen pemerintahan daerah dalam menggerakkan ekonomi dan menjalankan mandat pembangunan.

Data Kementerian Keuangan yang diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan bahwa realisasi belanja APBD hingga kuartal III-2025 masih lambat. Padahal, transfer ke daerah telah dilakukan secara reguler melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Namun ironinya, dana yang semestinya berputar di masyarakat justru diam di bank. Sebanyak 15 pemerintah daerah tercatat sebagai penyimpan dana terbesar, sebagian besar dari kategori provinsi kaya sumber daya alam dan daerah dengan PAD tinggi.

Dana mengendap ini menandakan bahwa anggaran tidak bertransformasi menjadi pembangunan, tidak menjadi proyek, pekerjaan, atau penghidupan bagi warga. APBD berubah menjadi tabungan politik, bukan alat pemerataan ekonomi.

Masalah ini bukan semata soal administrasi. Banyak kepala daerah terjebak pada ketakutan hukum dan birokrasi. Sejak maraknya OTT dan pengawasan berlapis pasca-era korupsi proyek, muncul paradoks baru, pejabat takut belanja publik.

Kepala daerah dan pejabat pengguna anggaran kini cenderung bermain aman, menahan proyek, menunggu juknis, atau menunda lelang. Akibatnya, perputaran ekonomi di daerah melemah, sementara bank daerah justru menikmati limpahan dana idle dengan bunga menggiurkan.

Fenomena ini dikenal sebagai “fiscal drag” daerah, ketika potensi fiskal tidak terserap karena ketidakberanian birokrasi. Di sisi lain, masyarakat tetap menanggung beban inflasi, pengangguran, dan lambatnya pembangunan infrastruktur dasar.

Kementerian Keuangan kini menyoroti daerah-daerah dengan simpanan terbesar sebagai indikator ketimpangan fiskal struktural. Banyak daerah kaya transfer tapi miskin inisiatif.

Dalam konteks politik nasional, data ini bisa menjadi alat tekanan moral dan politik dari pusat terhadap kepala daerah menjelang fase konsolidasi fiskal 2026. Pemerintah pusat menuntut daerah lebih progresif dalam penggunaan APBD untuk menopang agenda besar Asta Cita dan pemerataan ekonomi.

Namun, di sisi lain, kemandirian fiskal daerah juga sedang tertekan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) stagnan, sementara DAU dan DAK bersifat earmarked, hanya bisa digunakan sesuai petunjuk teknis dari pusat. Akibatnya, ruang kreativitas daerah untuk menstimulasi ekonomi lokal semakin sempit.

Kondisi ini menjadi paradoks klasik, daerah memiliki uang, tetapi tak bisa menggunakannya secara efektif. Dana Rp234 triliun yang mengendap itu sejatinya bisa menciptakan:

Ratusan ribu lapangan kerja baru jika digunakan untuk proyek padat karya,

Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sekolah, dan jalan desa,

Menggerakkan sektor UMKM dan koperasi lokal melalui belanja barang dan jasa daerah.

Sebaliknya, jika terus dibiarkan, dana tersebut hanya memperkaya perbankan dan memperlebar jurang antara fiskal pusat dan daerah.

Kasus Rp234 triliun ini harus dibaca sebagai alarm reformasi fiskal daerah. Pemerintah pusat perlu mendorong mekanisme insentif–disinsentif:

Daerah yang cepat membelanjakan APBD untuk proyek produktif perlu diberi reward,

Sementara daerah yang menimbun dana tanpa justifikasi harus diaudit publik.

Karena pada akhirnya, uang rakyat yang disimpan di bank adalah potret stagnasi kebijakan, dan stagnasi adalah lawan dari pembangunan itu sendiri.

(C8N)

#senyuman08