Oleh Iwan Syukri / ARUN Sumbar

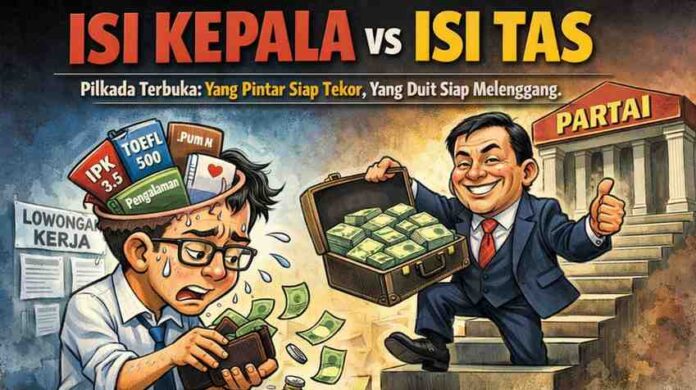

Demokrasi elektoral di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat tingginya biaya politik. Pilkada langsung yang dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan rakyat, dalam praktiknya kerap berubah menjadi arena kompetisi finansial. Akibatnya, seleksi kepemimpinan daerah tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kapasitas, integritas, dan rekam jejak, melainkan oleh kemampuan ekonomi kandidat.

Fenomena ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Banyak kader partai yang memiliki kompetensi kebijakan, pemahaman tata kelola pemerintahan, dan kedekatan sosiologis dengan masyarakat, tersingkir bukan karena kalah dukungan publik, tetapi karena tidak mampu menanggung ongkos politik yang tinggi. Partai politik pun berada dalam posisi dilematis: antara mengusung kader terbaik atau kandidat dengan sumber daya finansial yang memadai untuk bertarung.

Dalam konteks tersebut, wacana pilkada tertutup patut dikaji secara objektif dan konstitusional, bukan sebagai kemunduran demokrasi, melainkan sebagai mekanisme korektif atas distorsi sistemik politik berbiaya tinggi.

Secara konstitusional, UUD 1945 tidak secara eksplisit mewajibkan pilkada dilaksanakan secara langsung. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis.” Frasa “dipilih secara demokratis” membuka ruang tafsir terhadap mekanisme pemilihan, sepanjang prinsip demokrasi tetap dijaga.

Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya menegaskan bahwa pemilihan langsung bukan satu-satunya bentuk demokrasi. MK berpendapat bahwa demokrasi tidak semata-mata diukur dari prosedur langsung atau tidak langsung, melainkan dari terpenuhinya prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, rasionalitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, pilkada tertutup tidak otomatis bertentangan dengan konstitusi, sepanjang dirancang untuk memperkuat kualitas demokrasi, bukan melemahkannya.

Pilkada tertutup berpotensi menekan biaya politik secara signifikan. Tanpa kampanye massal, mobilisasi publik berbiaya tinggi, serta logistik politik yang berlebihan, faktor finansial tidak lagi menjadi penentu utama. Uang tetap memiliki peran, tetapi tidak berada pada posisi dominan. Dalam skema ini, isi tas tidak hilang, namun turun peringkat, memberi ruang bagi isi kepala untuk kembali diperhitungkan.

Kritik terhadap pilkada tertutup umumnya berfokus pada potensi berkurangnya partisipasi rakyat. Namun perlu disadari, dalam pilkada langsung yang mahal, pilihan rakyat sesungguhnya telah dipersempit sejak awal. Kandidat yang tampil ke hadapan publik adalah mereka yang lolos seleksi finansial, bukan semata seleksi kapasitas. Dalam situasi demikian, demokrasi prosedural berisiko kehilangan substansi.

Pilkada tertutup tentu bukan solusi final. Mahkamah Konstitusi juga berulang kali menekankan pentingnya peran partai politik sebagai pilar demokrasi.

Oleh karena itu, pilkada tertutup hanya dapat dibenarkan jika disertai reformasi internal partai, transparansi pencalonan, demokratisasi pengambilan keputusan, uji publik calon, serta mekanisme akuntabilitas yang terbuka. Tanpa itu, pilkada tertutup justru berpotensi memperkuat oligarki internal partai.

Perdebatan pilkada langsung versus tertutup seharusnya tidak terjebak pada dikotomi prosedural. Yang lebih mendasar adalah bagaimana sistem demokrasi mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berkapasitas dan berintegritas.

Dalam situasi ketika politik uang semakin dominan, pilkada tertutup patut dipertimbangkan sebagai jalan darurat konstitusional, bukan untuk mengurangi kedaulatan rakyat, melainkan untuk mengembalikan rasionalitas dan kualitas dalam seleksi kepemimpinan daerah.